青花瓷是我国珍贵的文化遗产, 在华夏民族的众多艺术品当中占据着举足轻重的地位。元代青花瓷是青花时代的开山鼻祖, 由于当时的制造工艺并不发达, 所以流传下来的青花瓷少之又少, 显得十分弥足珍贵。从现出土的众多时期的元青花瓷来看, 元青花的审美情趣是很高的, 也是十分忠于时代背景的, 结合各个时期的元青花来看看元代青花瓷的别样审美情趣, 这是十分有意义的。

青花瓷是我国珍贵的文化遗产, 在华夏民族的众多艺术品当中占据着举足轻重的地位。元代青花瓷是青花时代的开山鼻祖, 由于当时的制造工艺并不发达, 所以流传下来的青花瓷少之又少, 显得十分弥足珍贵。从现出土的众多时期的元青花瓷来看, 元青花的审美情趣是很高的, 也是十分忠于时代背景的, 结合各个时期的元青花来看看元代青花瓷的别样审美情趣, 这是十分有意义的。

唐青花,是我国陶瓷发展史上的一朵绚丽的奇葩,它是现代青花瓷的鼻祖。经历次考古发掘证实,河南省巩县窑,早在唐代,就开始使用含有钴的蓝釉彩料,来装饰陶瓷器。据有关学者定义,唐青花瓷应具有三个特点:一定是白瓷;釉下点钴蓝;烧成温度为摄氏1300度。但青花瓷比较权威的科学定义,是中国硅酸盐学会主编的《中国陶瓷史》所提出的:"青花是指用钴料在瓷胎上绘画,然后上透明釉,在高温下一次烧成,呈现蓝色花纹的釉下彩瓷器。

唐青花产生的原因

唐青花是由唐代白瓷结合唐三彩孕育而生的,唐代白瓷成熟的烧制工艺,使唐青花以其洁白的衬底映照出色彩艳丽的效果,加之唐三彩以钴料用于着色剂,进而出现了早期的青花瓷器。青花之所以会在唐晚期出现,这无疑要归功于唐文化的积淀。唐代是一个开拓、进取、奔放、充满激情的时代,在这样的时代背景下,唐王朝造就了一大批卓越的辉煌艺术。无论是诗歌、绘画,抑或书法,丝织品,无不是开拓进取的精神使然。著名学者张岱年先生曾说:“所谓的唐型文化就是一种相对开放、外倾、色调热烈的文化类型。”唐太宗李世民与以魏征为首的官僚集团,不仅在政治上实行“开明专制”,而且在文艺上积极鼓励创作道路的多样性,在意识形态上奉行儒释道三教并行政策,绝不推行文化偏执主义,这样的一个政策基本为后世李家子孙所继承。武则天掌权后佛教大兴,佛教影响着社会文化生活的方方面面。河南巩义窑出土的这座塔形罐,无疑是受到了当时佛教的影响。陶瓷也用来烧制有印度风格的宗教器物。有一种塔形罐,用作随葬品,具有佛教的特征。它的形制比较特别,整体甚高,下大上小,略似塔形,由三个部分组成:中部器身作罐形,圆腹,平底;上部是一个高耸的圆锥形盖,堆塑着浮雕装饰;下部则是高大的底座,承托着罐身,有些饰着莲瓣等纹饰。以三彩陶器为最常见。自唐以后出土的文物中,大量出现了魂罐、净瓶、塔式罐等。陕西铜川也曾出土过一件唐代耀州窑的黑釉塔式罐,和上街出土的这件“唐青花”塔式罐相较,共性就是它们都是佛教与伊斯兰教相与激荡的产物 。

1990年扬州出土的青花瓷片

1983年扬州出土的青花瓷片

宋青花吉祥纹香炉(正面)

宋青花吉祥纹香炉(背面)

唐代青花瓷器经过了初创期之后,却并没有大力发展,所以宋代的青花瓷器仅仅出土了一些瓷片。这些青花瓷片一部分来源于浙江省龙泉县的金沙塔塔基,另一部分来源于浙江省绍兴市环翠塔的塔基。它们分别是北宋时期和南宋时期青花瓷器存在过得最好的历史见证实物。这些青花残片胎质有粗有细。青花发色有浓有淡。纹饰方面主要以弦纹、圈纹和菊花纹为主。

中国青花瓷最早产生于唐代,区别于唐三彩及五彩形成了自己独特的风格和特点。到了元代,整个社会喜看青花绘画,画面具象与抽象并存,且气势恢宏,草木灵动,形成迄今为止中国青花绘画当中不可逾越的高峰。青花瓷釉下彩工艺加上胎内壁施一层不透光釉,增强了青花绘画的跃动感。 艺术品是时代的产物,具有强烈的时代特征和民族特色,元青花瓷(又称元青花)之所以受到国内外文化研究者及古陶瓷界的关注,还要从元朝游牧民族的民族特点和生活习惯等因素说起。

元朝是我国历史上第一个由草原民族建立的大一统政权,蒙古民族也被称为“马背上的民族”,其生活习惯一改唐宋时期的文人士大夫的文雅与娴静,从日用瓷器到生活用具都具有鲜明的民族特色。元青花的风韵由此产生并蓬勃发展起来,农耕文化和游牧文化的大融合开始发挥出夺目的光彩。

元杂剧繁荣昌盛,草原民族对汉人的历史故事非常感兴趣,戏剧中跌宕起伏的故事情节打动了他们。于是在生活日用瓷上,元朝人用青花的表现方法把剧情画在厚重结实的瓷器上,既有实用价值,又有观赏价值和艺术价值。

元青花在日常的使用过程中被不断欣赏与把玩,成为中国传统文化的承载者,也是中华民族文化大融合的例证。特别是当时的统治者特别偏好这样的青花瓷,不仅设计生产出多种样式供日常使用,更有一部分精美的元青花随着国际贸易的发展出口到世界各地。这也是为什么在国外的很多博物馆里珍藏着多件元青花的原因。

元淡描青花云纹花口盘

明初永乐、宣德时期( 1403- 1435 年)青花瓷器以其丰富多彩的造型、典雅瑰丽的色调优美生动的纹饰被公认为我国制瓷史上“发前古之未有,开一-代之奇葩”,被称之为“青花瓷之冠”。在短短的三十余年里,青花瓷器远播于东南亚、中亚、西亚及非洲南部,甚至远达西非海岸,向世界各国人民展现出中华民族伟大的物质文明。

一·明初的社会背景

在经历了元末20余年的长期战乱后,明.太祖朱元璋首先开始推行一系列恢复和发展农业生产的措施,大张旗鼓地落实以“移民屯田”开垦荒地为核心的农业政策。与此同时,他还大力兴修水利,鼓励农民兼种桑棉等经济作物,使农业在全国范围内取得了显著成绩。农业的发展也促进了城市商业的繁荣,永乐时运河两岸的淮安、济宁、东昌、临清德州等地,四方商贾云集,北京更是各地商品的集散地。宣德年间主要商业城市有南京、北京、苏州、镇江、淮安、常州等,闻名全国的瓷都江西景德镇和广东佛山在此时也初具规模。 明朝政府在永乐、宣德皇帝执政的三余年中,对外并不仅仅满足“请进来”方针,而且还积极推行“走出去’的策。“自永乐改元,遣使四出,招谕番,贡献迭至,奇货重宝,前代所希,溢府库,贫民承令博买,或多致富,国用亦羡裕矣”。海外诸国从朝活动中获得丰厚回报,极大地刺激了们的积极性。所谓“帝王居中,抚驭国”的外交政策是为了“利诱诸蕃,使国来朝”,它使中国与亚非国家建立友好的关系和贸易往来,中国瓷器则中外文化交流中的重要物品。 此外,郑和下西洋对于明初青花瓷发也起到了十分关键的作用。

二·永宣青花瓷浓郁的伊斯兰风格

在谈及永宣青花的特色时不能不谈到它那浓郁的伊斯兰风格特点。诚然,永宣青花在当时也吸收了蒙古游牧民族雄健粗犷、藏族文化神秘朴拙的特色,同时也保持着汉文化的传统,但这一时期青花瓷在形制纹饰方面最为突出的还是其浓郁的伊斯兰韵味。这种鲜明的风格特色与阿拉伯伊斯兰世界生产的其它质地的工艺品如出一辙,有百分之八十的永宣青花瓷在造型方面可以在西亚地区古代金银器、铜器、玻璃器、陶器中溯源到范本。 综上所述,在明帝国最为昌盛的年代,由于明成祖、宣宗时采用了开放政策,青花瓷器在与伊斯兰艺术相互碰撞、融合中有机地结合,冲破了时间与空间的划分,跨越了种族和地区的界限,产生出一种优美动人的艺术形式。

明正德青花缠枝宝相花纹侈口碗

明成化斗彩海水瑞兽纹天字盖罐

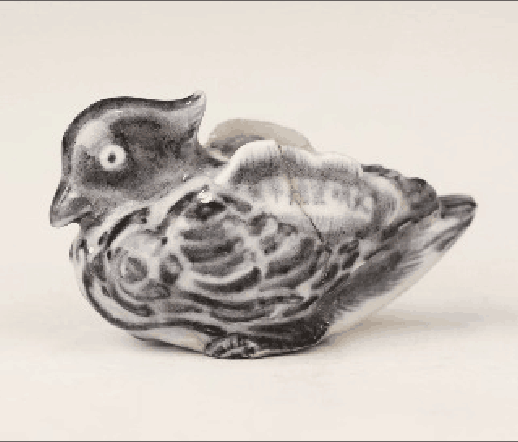

明宣德青花鸳鸯形鸟食罐

二·永宣青花瓷浓郁的伊斯兰风格

在谈及永宣青花的特色时不能不谈到它那浓郁的伊斯兰风格特点。诚然,永宣青花在当时也吸收了蒙古游牧民族雄健粗犷、藏族文化神秘朴拙的特色,同时也保持着汉文化的传统,但这一时期青花瓷在形制纹饰方面最为突出的还是其浓郁的伊斯兰韵味。这种鲜明的风格特色与阿拉伯伊斯兰世界生产的其它质地的工艺品如出一辙,有百分之八十的永宣青花瓷在造型方面可以在西亚地区古代金银器、铜器、玻璃器、陶器中溯源到范本。 综上所述,在明帝国最为昌盛的年代,由于明成祖、宣宗时采用了开放政策,青花瓷器在与伊斯兰艺术相互碰撞、融合中有机地结合,冲破了时间与空间的划分,跨越了种族和地区的界限,产生出一种优美动人的艺术形式。

明末清初

在1644年前后大约20年左右的天启、崇祯、顺治这三朝,在青花发展史上统称为过渡期。由于政局的动荡,瓷器而品种单一,而青花为主要产品,也会烧制少量的五彩和单色釉。在天启、崇祯时期,混乱的社会环境和颓败的经济,让宫廷无法顾及陶瓷艺术的发展,官窑不再兴盛,民窑则有蓬勃的发展,这个发展表现在民间烧瓷时对质量上的追求。晚明的青花给人一种粗糙的印象,实际上不是如此。天启、崇祯时期,明朝政权固然出现明显的颓势,但青花瓷的发展却一反常态,它摆脱了嘉万以来的繁荣、密不透风趋于复杂的风格,走向了清丽舒朗,这种风格奠定了康熙时期青花瓷的基础。

康熙时期,青花一开始是官民不分的,后期则慢慢形成定式。康熙时期,青花料选用翠毛蓝,颜色非常清丽。加之工匠技术的提高,其成品非常出彩。此时,青花图案甚至可以分出层次,称为墨分五色。康熙瓷器对于胎土要求非常高,所以分量重、釉面坚硬,有紧皮亮釉之说。康熙对人民的生活问题很关注,因此非常推崇《耕织图》《棉花图》。同时,刀马人物和战争场面非常流行,俗称刀马人,典型的故事题材取自三国、水浒,从侧面反映了清政府打江山的不易。康熙前期,青花瓷很少表现歌舞升平的场面,大部分为战争题材,这是艺术受到政治最直接的影响。以战争为题材的刀马人瓷器深受西方人喜爱。在题材上同时期的西方也是战争频繁,对这种题材认知颇深;在工艺上受徽派版画的影响,画面非常精致,人物虽不多,但场面宏大、笔法潇洒,成为当时热门外销瓷的一种。

乾隆盛年登基,其一生体力和精力都很旺盛,且对艺术有偏好。此时,康雍时期的努力使得国家强盛安定,繁荣的经济能够支撑乾隆来经营他的艺术。作为清朝在位最久的皇帝,中国历史上寿命最长的皇帝,他也是中国历史上花钱最多的皇帝。乾隆自称“十全老人”,有过“十大武功”和“六次南巡”,这些都影响了此时青花瓷的发展。

康熙乾隆同为盛世,但瓷器有所不同。如《渔乐图》,康熙时期一般描绘捕鱼、撒网的过程,而乾隆时期则一般描绘钓鱼的情景,一个是出击,另一个是等待,是两张不同的状态;在康熙时期是享受成果,乾隆时期则是享受过程,渔乐的“乐”从体验收获的快乐变为了体验悠闲的快乐。

乾隆后期,社会和经济已经开始走下坡路,陶瓷的生产逐渐僵化,这种僵化到了嘉庆道光年间以后就变成了程式化。从嘉庆到清末共历六朝,陶瓷的发展一代不如一代。嘉庆帝不论是政治还是艺术,都比不上其父亲乾隆,他也没有很强的欣赏能力。他对臣下非常宽松,自身的个性也比较懦弱。此时的瓷器表现也是一种软弱的感觉。嘉庆之后,陶瓷的具体风格不怎么区分,总体发展成颓势。这种现象有:①它包含着康乾盛世所代表的优秀陶瓷到此结束;②代表着陶瓷中因循守旧的产品,等级比较低;③《中国陶瓷史》在20世纪80年代编写时,瓷器写到乾隆为止,就说嘉庆以后,江河日下,并没有过多记录。

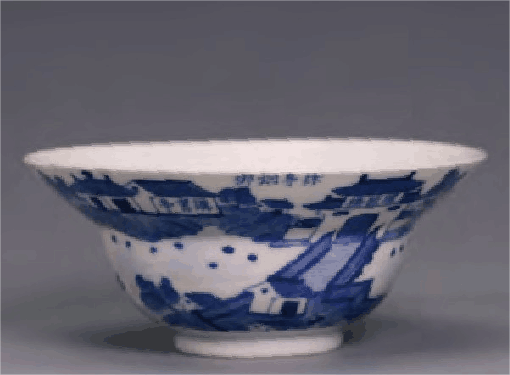

清青花山水柳亭纹折腹碗

清康熙外酱釉内青花缠枝莲纹托杯

清乾隆外酱釉内青花鱼藻纹碗